Omeostasi dei liquidi in inverno

- danielebesomi

- Dic, 28, 2016

- le api d'inverno

- No Comments

In un ricco articolo in cui presentano diversi aspetti della fisiologia delle api in inverno, T. S. K. Johansson & M. P. Johansson (The Honeybee Colony in Winter, Bee World, vol. 60: 4, 1979, pp. 155-170) dedicano qualche pagina alla questione della gestione dei liquidi, strettamente correlata alla gestione della temperatura

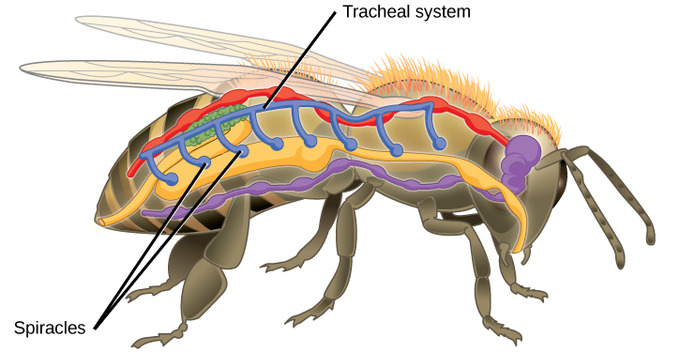

Quando le api si preparano per l’invernamento, il contenuto di acqua nel corpo si riduce per evaporazione tramite la respirazione: il meccanismo è indotto dall’aumento dell’anidride carbonica nell’atmosfera del glomere, che induce l’apertura degli spiracoli —le aperture sotto i segmenti del torace dell’addome collegate col sistema tracheale delle api

Le api potrebbero dover stare al chiuso per buona parte dell’inverno, ed è dunque necessario che regolino i propri bisogni idrici senza poter accedere ad acqua dall’esterno e senza poter uscire a liberarsi degli eccessi.

Individualmente, le api hanno bisogno di quantità trascrurabili di acqua quando la temperatura esterna varia tra i 10 e i 20°; quantità irrisorie quando la temperatura è tra 25 e 30°; mentre abbisognano di grandi quantità di acqua al di sopra dei 35°. Tuttavia le api dispongono di meccanismi fisiologici che permettono loro di riciclare l’acqua. In primo luogo, quando la temperatura scende da 20° a 10°, si riduce la ventilazione degli spiracoli e con essa la perdita per evaporazione. Inoltre la permeabilità del tratto terminale dell’intestino si accresce quando la temperatura è bassa. La permeabilità dell’intestino medio è maggiore di quella del tratto finale: quando le api si nutrono di miele, l’acqua in esso contenuto viene assorbita per osmosi dall’emolinfa attorno al tratto digestivo, solo però se essa ha eccessi di sali e proteine rispetto all’acqua —cioè se l’acqua è stata usata per altri scopi o dispersa per evaporazione. Tutta l’acqua non assorbita attraverso il tratto intestinale medio finisce nella parte finale dell’intestino, dove costituisce una riserva cui l’ape può di nuovo attingere per osmosi.

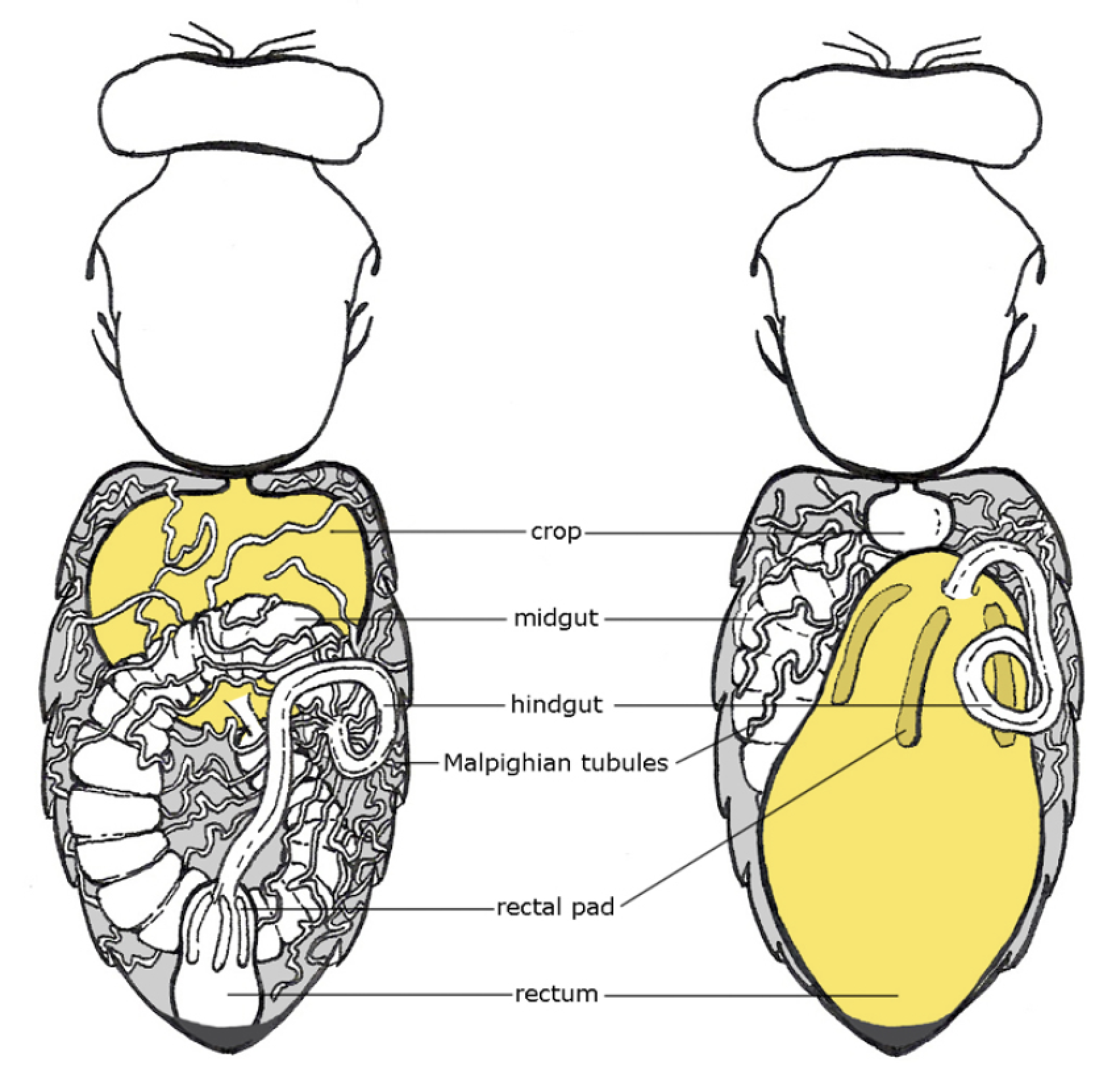

L’immagine seguente (tratta da Susan W. Nicolson, Water homeostasis in bees, with the emphasis on sociality, The Journal of Experimental Biology 212, 2009, pp. 429-434) mostra quanto è elastico il retto dell’ape (a destra), a confronto con la sacca melaria (sinistra).

Oltre a questi meccanismi individuali, il glomere permette anche la condivisione dell’acqua, permettendo di trasmettere eventuali eccessi di un individuo a individui che invece hanno carenze di liquidi. Il vapore emesso per traspirazione, infatti, viene assorbito tramite gli spiracoli delle api vicine. Inoltre, quando vi sono periodi protratti di temperature basse che impediscono alle api di effettuare voli di purificazione, la temperatura all’interno del glomere aumenta: ciò accresce la perdita di umidità dal glomere, così che l’acqua nel tratto terminale dell’intestino può essere assorbita tramite le trachee ed essere a sua volta espulsa per evaporazione. Questo richiede un piccolo investimento in miele, ma è senz’altro più efficiente che non tentare voli di purificazione quando le probabilità di sopravvivenza sono molto limitate; dopo che le api hannop avuto la possibilità di vuotare l’intestino, la temperatura ritorna al livello normale.

A questo, bisogna aggiungere il meccanismo di rotazione delle api tra la parte esterna del glomere, dove si tende a produrre acqua in eccesso, e quella centrale, dove invece c’è maggiore dispersione di liquidi (v. Perché le api allevano larve in inverno? (1)).

_____________

L’immagine dell’addome delle api è tratta da Susan W. Nicolson, Water homeostasis in bees, with the emphasis on sociality, The Journal of Experimental Biology 212, 2009, pp. 429-434, ed è riprodotta per gentile concessione del The Journal of Experimental Biology.

The figure was originally printed in Susan W. Nicolson, Water homeostasis in bees, with the emphasis on sociality, The Journal of Experimental Biology 212, 2009, pp. 429-434, and is reproduced by kind permission of The Journal of Experimental Biology.

cerca

argomenti più frequenti

Articoli recenti

- Lo sviluppo delle larve

- La costruzione del favo

- La raccolta del polline

- L’ape regina

- La sciamatura (filmati)

- Vari sistemi di monitoraggio delle arnie

- Le piante si adattano velocemente agli impollinatori disponibili

- Invecchiamento e capacità di apprendere nelle api invernali

- La ripresa primaverile della covata

- Il blocco di covata estivo